编者按 2005年,时任浙江省委书记习近平同志在安吉余村调研时,首次提出绿水青山就是金山银山的“两山”理念。20年来,践行“两山”理念,生态文明建设正铺展美丽画卷。

绿水青山能创造更多发展机会,有机会就能吸引更多年轻人,有年轻人就能激发更多创新探索活力。今年是“两山”理念提出20周年,解放日报·上观新闻推出《值此“青”绿》系列报道,从一村、一岛、一镇看美丽中国进行时,从年轻人干事创业中感知新时代中国的绿色动力。

海报设计:曹立媛 邵竞

海报设计:曹立媛 邵竞

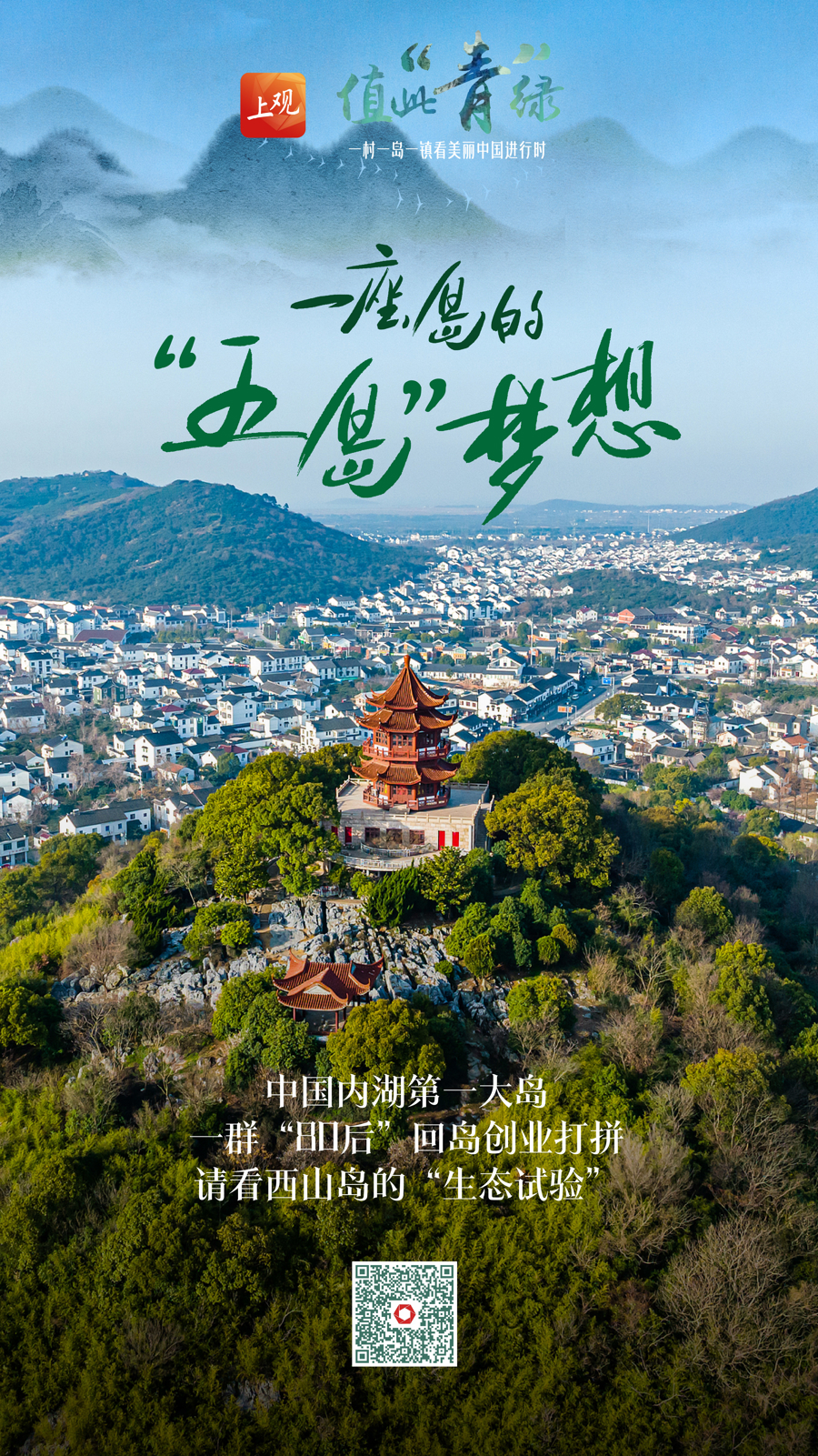

距上海车程不到2小时的苏州西山岛,近年来另一个名字越来越为人所熟知——太湖生态岛。

太湖生态岛,包括苏州吴中区金庭镇区域范围内的西山岛等27个太湖岛屿和水域。其中,西山岛是中国内湖第一大岛,有“太湖绿肺”之称,森林面积占苏州全市的四分之一。

2020年11月,苏州市委、市政府提出,高标准建设“太湖生态岛”。2021年5月,吴中区将太湖生态岛建设作为“一号任务”加快推进。2021年8月,《苏州市太湖生态岛条例》颁布施行,首次以立法形式保护太湖岛屿。

太湖生态岛启动建设4年多来,成效显著。2024年,太湖水质改善取得突破,水质总体达到Ⅲ类,创30年来最好水平。生态提升的同时,近年来越来越多的年轻人带着新知识、新技术和新观念来到岛上,为生态岛的发展注入新活力。

“生态好了,产品价值不一样了”

西山岛是洞庭碧螺春茶的原产地,七八月虽是炒茶淡季,岛上的年轻炒茶人却并没有闲着。

7月“苏超”赛事正火,“80后”茶农邹光旗,从西山岛前往镇江体育中心的非遗活动集市现场推广碧螺春茶文化。作为碧螺春非遗传人,今夏他马不停蹄地参加各地展销会“摆摊”和直播大赛。2007年回乡创业的他,近年来与小伙伴组建团队,探索用短视频、直播等方式做电商,单条视频播放量曾超百万。

“80后”茶农邹光旗介绍他研制的创新茶。程沛摄

“80后”茶农邹光旗介绍他研制的创新茶。程沛摄

为了吸引更多的年轻人喜欢上茶,邹光旗立下一个小目标——研制出西山岛100种口味的茶。去年开始,他就和其他茶农上山、下湖,尝试研制新式口味的茶叶,还把研制的过程拍成一个个短视频。夏荷花开时,他尝试制作古法荷花茶,冬梅绽放时,就尝试制作红梅碧螺红茶、腊梅碧螺绿茶……在他的制茶作坊里,已有近50种口味的茶叶。随着新中式茶饮的兴起,邹光旗近来也在探索转型开一家碧螺春茶奶茶店。

8月7日,29岁的郭书瀚炒出立秋当天的第一锅茶。这位快三个月没炒过茶的年轻炒茶人,感觉有点手生。夏天茶农们都在打理茶园,师父为了让他熟练技艺,才有了节气阶段性的炒茶。年轻人学炒茶并不容易,郭书瀚曾经从岛上“逃跑”了两次。今年春茶上市时,他终于出师成为炒茶主力。郭书瀚所在的茶园推行自然农法种植技术,不使用农药、化肥,纯人工打理出来的碧螺春茶,虽然产量有限,但是含金量高,能卖出好价钱。

2021年,自然资源部首批生态产品价值实现机制试点落地太湖生态岛。这几年,西山岛不断推行农业绿色生产方式,发展生态循环农业。“碧螺春1500元到1800元一斤,比较好的老茶树采摘的碧螺春卖到4000元到5000元一斤,生态品牌立起来了。生态好了,村民获得的产品价值不一样了,每斤碧螺春增值的两三千元就是生态产品的价值。”中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员陈雯点评。

陈雯是《太湖生态岛发展规划》课题组的负责人。2021年发布的《太湖生态岛规划》,提出把太湖生态岛打造成“碧水青山萤舞果香的美丽岛、永续循环节能韧性的低碳岛、生态经济民生幸福的富足岛、绿色创新技术引领的科学岛、地景天成情感共鸣的艺术岛”,最终建设成全球可持续发展生态岛的“中国样本”。

陈雯认为,维护太湖生态岛的生态稳定性是最重要的。现在的太湖生态岛,仍面临一些生态脆弱、老龄化等问题,她和团队成员希望能在岛上探索出一条将生态优势高效转化为经济优势的生态转型道路。

传统农耕注入年轻活力

“85后”张苏荣是土生土长的西山岛人,之前在城里从事设计行业。8年前回乡创业的他,回岛上第一件事是开了一家“私人便民服务中心”,为当地村民提供民宿布草洗涤、民宿规划新思路、消防应急装置安装等咨询服务。

张苏荣说,设计的相通之处就是将事物变美好。他先从自家老房子开始,打造了一处“寻觅半山”民宿。老房子改造成民宿,一下就火了,后续他又开出“和绿”乡村咖啡馆等多个村咖民宿。张苏荣最近又在忙着帮村民改造设计民宿,近年来他成立的“栖山岛设计工作室”已成功盘活上百栋闲置农房,年均接待游客超15万人次,也带动很多年轻人当地就业。

“85后”回乡创业青年张苏荣,帮助村民改造设计民宿,已成功盘活上百栋闲置农房。程沛摄

“85后”回乡创业青年张苏荣,帮助村民改造设计民宿,已成功盘活上百栋闲置农房。程沛摄

2017年底,张苏荣联合岛上10位农场主一起,牵头创办了“青承农耕”合作社。合作社以家庭农场为单位,现在一共有11个家庭农场,其中6个是省级示范家庭农场,家庭农场主都是“80后”“90后”。当时岛上居民主要靠传统摆摊或挑担进城兜售,农产品容易滞销。合作社通过生产、技术、销售等分工,抱团发展,推动农产品规模化、标准化、品牌化经营,年营业额从200万元跃升至600万元,每年帮助岛上居民解决约80万元的农产品销路。最近,张苏荣还在规划打造一个田间学院,让游客住民宿的同时,能亲身体验农场耕作、蔬果采摘的乐趣。

“青承者,青年一代继承也”,张苏荣设计的“青承农耕”合作社logo,有着“年轻人来承载传统农耕”的美好寓意。“青”字上半部分形似太湖大桥串联的三座小岛,“承”还与“晨”谐音,有太阳升起、蒸蒸日上之意,象征着农业需要年轻的一代来为其注入新的活力。

近年来,太湖的青山绿水间,文旅持续“出圈”。许多创新文旅项目的引进和落地,带动当地旅游经济发展。越来越多的年轻人像张苏荣一样,选择返乡创业,办民宿、开村咖、做直播……年轻人进岛入村,也带来岛上新业态。从村咖到村宿,一处处“沉睡”的闲置资产焕发新生。

金庭镇副镇长王宇琦介绍,目前岛上民宿有714家,每年来岛游客在逐年增加,2023年超405万人次,2024年超515万人次,2024年综合旅游收入达28亿元,2024年农产品销售额达7.86亿元,创下近年新高。

“今年的枇杷季很特别”

跟邹光旗、张苏荣一样,“85后”谢芳萍也是返乡创业“农二代”,在城里工作10年后,一门心思想着返乡创业。回岛这几年,谢芳萍切身感到生态变好了,“西伯利亚的红嘴鸥成群结队来岛上越冬,还有很多鸟,以前小时候没见过”。

谢芳萍是苏州常春藤农业专业合作社理事长,也是“青种枇杷之父”谢方友家族第五代传承人。青种枇杷是西山岛上特有品种,果形较大,果肉厚实,耐存放,果肉甜中带酸,层次感丰富。

“你知道吗?今年的枇杷季很特别,买枇杷是要靠抢的”,回忆起今年春天的枇杷销售场景,谢芳萍止不住地嘴角上扬,“有收购商甚至会到地头去蹲守,有的消费者托关系来买,村里有果农一个枇杷季就有10万元左右收入,非常开心。”

“85后”谢芳萍是青种枇杷之父谢方友家族第五代传承人,将枇杷产业链拉长,开发出枇杷露、枇杷蜜、枇杷花茶、枇杷果酱等深加工产品。程沛摄

“85后”谢芳萍是青种枇杷之父谢方友家族第五代传承人,将枇杷产业链拉长,开发出枇杷露、枇杷蜜、枇杷花茶、枇杷果酱等深加工产品。程沛摄

2018年5月,谢芳萍带领岛上秉常村村民创建合作社,从一开始5个人,逐渐发展到现在的60个社员。目前合作社有300多亩青种枇杷及洞庭碧螺春茶园种植基地、3000平米生产厂房,年销售额500万元左右,有效带动周边农民增收。

枇杷销售过程中,有一些个头小的枇杷卖不到好价钱,但通过做成枇杷果酱或者枇杷果干等产品,能大幅提升农产品附加值。谢芳萍将枇杷产业链拉长,开发出枇杷露、枇杷蜜、枇杷花茶、枇杷果酱等深加工产品。

谢芳萍更希望岛上有多元化的产品业态,而不是一窝蜂地去做民宿。近来她也有试水做沉浸式体验农业的想法,邀请城里的游客来基地的果园茶园,与大自然亲密接触。今年还尝试过跟林屋洞景区合作,举办青梅采摘体验活动。游客采摘树上的青梅后,学习如何酿青梅酒,很多人体验下来反馈非常好。

今年枇杷季的“特别”,还有旱情。谁能想到太湖边还会缺水干旱?岛上受丘陵地形所制,“水在山下流,人在山上愁”成了困扰果农的难题。谢芳萍说,今年春天一直干旱少雨,果农们没日没夜地抗旱,虽然过程不容易,但最后发现收获的枇杷甜度非常高,也卖出了好价钱。谢芳萍说,村里的“引水上山”项目修了很多蓄水池,解了果农燃眉之急。

“引水上山”项目,也被称为太湖生态岛“三合一”小流域治理项目。2023年2月,引水上山工程开工,通过增设引水上山泵站、管线、蓄水池,有效解决山区林木花果灌溉用水难题,还有森林消防、泄洪沟整治等功用,可覆盖全镇约48个较大山坞,约4万亩茶果林。

最近,陈雯又上了一趟西山岛,查看石公村自然生态修复示范项目进度。陈雯说,这也是与引水上山项目结合的。项目在石公山上修建了将近200个蓄水池,大部分用沟渠连起来,旁边还修建了堆积枯枝落叶等有机废弃物的发酵场地,整体上结合生态资源循环利用,既能消防灌溉,又有水源涵养的功能。当地有些村民一开始不理解,现在看到实际效果,都很欢迎。

为有效减少岛上化肥施用量,2022年开始,岛上每年向一万多农户免费发放商品有机肥,邀请业内专家来授课培训,教导如何科学施肥,村民们接受度也越来越高。

陈雯在发展太湖生态岛的规划思路中,还提出了知识岛民培养计划。她希望能通过招募更多像郭书瀚这样的年轻人,来带动整个生态岛的活力。

根据规划,岛上的太湖生态岛研究院已初具雏形,未来一楼将辟出空间作为生态教育展示馆。陈雯说,成立太湖生态岛研究院的初衷,也是希望打造一个教育基地,不断引入新的知识和技能,也将好的生态产品展示给更多的岛上居民。

尚红网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。